おつかれ様です。

介護職の方で、ストレスを感じたことはありますか?

感じていない方の方が珍しいと思います。

でも、ストレスが強過ぎると、心だけではなく身体にも影響が出てしまいます。

こんな悩み、ありませんか?

・日々、介護の仕事でストレスを感じている

・介護職のストレスを簡単に解消する方法を知りたい

・介護の仕事で、ストレスの原因を解決する方法を知りたい

そんな方へ、私が実践しているストレス解消法をお伝えします。

私の方法は、大きく分けて2つのアプローチがあります。

・逃避すること

・向き合うこと

そして、ストレス解消法で日頃からできる方法は、以下の6つです。

逃避

・趣味を持つ

・身体を動かす習慣を持つ

・通勤時間でストレス解消する

向き合い方

・気持ちが切り替えられる行動をする

・とことん紙に書く

・スマホや本で悩んでいることを調べる

例えば利用者から理不尽なクレームを受けたり、職員との人間関係で悩んだり・・。

悩みは尽きないですよね?

そんな時は、気にしないのが一番なのですが・・。

気にしない方がいいとわかっていても、どうしても気にしてしまう。

私も介護の仕事を続ける中で、たくさんのストレスを経験してきました。

・新人の頃に仕事がでずに、無視されたり馬鹿にされた

・管理者になってからは、悪口を言われたり矢面に立たされた

・自分のミスで、利用者の信用をなくしてしまった

それでも介護の仕事を15年以上、大きく体調を崩さないで続けられています。

そんな私が、実践しているストレス解消法をお伝えします。

この方法を実践することで

介護の仕事で心が疲れてしまう前に、ぜひ試してみてください。

あなたの時間と心を守るために、今日からできることがあります。

介護職のストレス解消法~逃避する~

まず、簡単にできるストレス解消法の1つめは「逃避」です。

「逃避」とは、ストレスの対象に対して一時的に忘れる行動をすることです。

介護の仕事と全く関係ない行動をとって、精神的にリフレッシュしましょう。

簡単にできる具体的な方法は主に3つです。

・趣味をもつ

・身体を動かす習慣をもつ

・通勤時間を利用してストレス解消する

いやいや、現実のストレスの原因が解決なかったら、結局、ストレスはたまるよ。

そう思うことはありますか?

しかし、介護職のストレスの原因は問題が根深く、解決するには時間がかかります。

・職員や利用者との人間関係

・給料面や働き方などの職場環境

・将来への不安

このような介護職の問題に対しては、ずっと悩んでもすぐには解決しません。

楽しい時間を作って、簡単にストレスを解消させることも大切です。

現実にある、ストレスの原因を取り除くのはもちろん大切です。

それと同様に、いったん現実から逃避したり距離を置くのも大切です。

では逃避する方法を、具体的に挙げていきます。

ストレス解消法1.趣味を持つこと

月並みですが、ストレス解消にはまず趣味を持ちましょう。

何かに夢中になることや、楽しみになる時間が大切です。

そうすると、心にゆとりを持つことができます。

そうすると

・日常が楽しくなって、人生も楽しくなる

・楽しみな時間を作り、その日やその時間を目標に頑張れる

・何かに夢中になることで、一瞬でも仕事を忘れられる時間がある

このような効果があります。

休日に趣味を入れてその日を目標にする

休日などに楽しみになる趣味を作り、「その日を目標に頑張る」という意識が生まれます。

自分で目の前に、ニンジンをぶら下げて走るようなものです。

理想的なのは、こんなふうにさまざまなペースで楽しみを取り入れることです

・一日の数時間

・一週間の一日

・月に1回

・半年~1年に1回

そして、その趣味は「なんとなく続けているゲームや動画鑑賞」ではなく、

心からやりたいと思えることが大切です。

日常で楽しみを常に散りばめて、自分から人生を楽しみましょう。

その楽しい時間を目標に頑張ることで、日々のストレスが軽く感じられます。

没頭できる趣味がもたらす効果

趣味の時間は、何か一つのことに集中する「没頭の時間」になります。

このような状態は、心理学でいう「今ここに集中する」=マインドフルネスと同じ状態です。

つまり、趣味に没頭することは、瞑想と似たような効果が得られるのです。

マインドフルネスの効果

・ストレスの軽減

・前向きに物事を考えられるようになる

・目の前のことに集中できる

私自身、仕事でのミスや何となく将来への不安で、考え込んでしまう性格です。

そんな時は散歩したり、本を夢中になって読みます。

すると、仕事のことが頭から離れることができるのです。

特に散歩中は、最初は頭の中が仕事への不安などでグルグルしています。

そのグルグルした状態が、散歩が終わるころにはスッキリしてます。

考え込んでいたことが、実は大したことがなかったと気づくこともあります。

趣味に没頭する時間は、マインドフルネスと同じ状態になれます。

仕事が充実してる人は趣味がユニーク

私が関わってきた介護職員で、充実して仕事をしている人は趣味も充実しています。

いつ時間を取っているんだと思うほどに、ユニークな趣味を持っているのです。

バイク、楽器演奏、サイクリング、昆虫採集、マラソン、ガーデニングなど

皆さんが共通しているのは、周囲に笑われても気にしないこと。

つまり、自分が心からやりたいことを理解していて、それを実行しているんです。

だからこそ、趣味の時間が本当に楽しいものになっています。

仕事も趣味も楽しめる状態は、ストレスと上手く付き合っていくことになります。

そして、それができるようになると、精神が安定してきます。

ストレス解消には、まずは心から楽しめる趣味の時間を持ちましょう。

ストレス解消法2.身体を動かす習慣を持つ

介護の現場では、心も体も休まる暇がない日が続きますよね。

仕事で気が張りっぱなしの日々の中で、少しでもストレスを軽くしたい。

そんな時は身体を動かす習慣がとても効果的です。

・自宅でできる筋トレ

・散歩をしたり、ジョギングをするなどの有酸素運動

こうした運動は、心のもやもやを外に吐き出すような効果があります。

とはいっても、いきなり本格的に行う必要はありません。

まずは簡単なことから始めて、少しずつ続けましょう。

「ちょっと物足りないかな?」

それくらいの感覚だと続けられます。

続けることが何よりのポイントです。

身体を動かす習慣を続けて、ストレスを軽くしましょう。

身体を動かす効果

実際に医師、心理カウンセラーなどの多くの専門家がストレス解消に運動を推奨しています。

運動をすることによって、様々な良い影響が現れます。 運動をすることで、交感神経が優位である時間が長くなりポジティブになりやすいということが分かっています。 また、軽い運動でも、ストレスを解消させるためのホルモンが分泌されるのです。そのホルモンが、心を安定させる働きを持つセロトニンやエンドルフィンといわれる物質です。

運動がメンタルヘルスに与える影響 | 医療法人社団 平成医会

ここで言っている、セロトニンとエンドルフィン

それぞれの働きは以下の通りです。

セロトニン:精神を安定させて、ストレスを感じにくくさせる。

エンドルフィン:気分の高揚と、心身の鎮痛作用がある。

私も介護の現場で、失敗やクレームで落ち込むことがあります。

そんなとき、自転車通勤の帰り道でひたすらペダルをこぎます。

すると、自宅に着くころにはすっきりしていることが多いです。

逆に雨の日などで電車での通勤になると、気持ちが沈んだまま家まで引きずることがあります。

運動の有無でこんなにも違いがあるのです。

だからこそ、日常で少しでも身体を動かす習慣は、ストレス解消にとても効果的です。

運動はちょっと面倒…そんな時は5~10分だけ動いてみよう

身体を動かしたいけど、気力も体力もないし休みの日くらいはゆっくりしたい。

そんな風に感じる方もいるのではないでしょうか?

特に介護の仕事では、体力を使うことも多いです。

せっかくの休日は、ゆっくりと体を休めたい方もいると思います。

そんな時こそ、5分でも10分でもいいです。

ちょっとだけ体を動かしてみるのがオススメです。

・いつもよりも歩く時間を多くする

・自宅で5分くらいの筋トレを、1種目だけ行う

・休みの朝に、ちょっと離れたコンビ二まで歩いて買い物をする

無理なくできることから始めてみましょう。

試したら、いつもよりもなにか変化があるはずです。

「やらなければならない」と思わずに、ちょっとやってみよう。

何もしない“0”とちょっと動く“1”では、大きな違いが生まれます。

ぜひ、少しでも体を動かすことを継続してみましょう。

ストレス解消法3.通勤時間でストレス解消!

実は通勤時間こそが、ストレス解消にぴったりの時間なんです。

特に通勤時間が30分以上ある方は、その時間をストレス解消に使ってみませんか?

ポイントは、スマホをなんとなく触る時間だけにしない、それだけです。

特にスマホで何となく、ゲームをしたりネットニュースを見ている方もいると思います。

その時間、自分のために使ってみませんか?

もっと、自分が好き・楽しいと思うことに積極的に時間を使ってみましょう。

何となくスマホの時間を、「これをやりたい」に変えるだけ

まずはきちんと勉強しようとか、生産性のある行動をしようとか考えなくても大丈夫です。

自分のやりたいことや興味のあることで仕事を忘れましょう。

少なくとも

・何となくしているゲーム

・何となく読んでいるネットニュース

・何となく視ている動画

このように

惰性や受け身でスマホをみるよりも、なにかしら目的をもった行動に切り替えます。

・頭を休めるために、スマホを触らないでひたすらボ~っととする。

・自分の好きな本を読んだり、勉強のための本を読む。

・勉強したいことや、趣味に関することをスマホで調べる。

できるなら、趣味や運動をする時間に変えられると、より充実した時間になります。

どうしてもスマホに手がのびる人は、まずは少しでも興味のあることを調べる時間にしてみて下さい。

多少のこじつけでも良いです。

目的をもって、スマホで何かを調べてみましょう。

その日のストレスに、少しずつ変化があります。

通勤中は貴重な一人の時間

通勤時間は、一日の中で数少ない一人の時間です。

その一人の時間を利用して、ストレス解消していきます。

スマホなどでダラダラした時間を過ごすのではなく、目的を持った時間を持つことです。

ここまで、趣味や運動がストレス解消になることを紹介してきましたが、それを通勤時間に充ててみましょう。

通勤時間を自分の好きなことや、ストレス解消に使わないことはもったいないです。

介護職のストレスの解消法~向き合う~

逃避すると同時に、ストレスの原因となっている現実とも向き合わなければなりません。

なぜなら、原因を解決しない限りはいくら発散しても、ストレスは受け続けるからです。

まず、解決するためには周囲を変えるのではなく、自分自身で変えられることを見つけます。

自分で変えられることを見つける方法として、

- 原因に対する、向き合い方や捉え方を変える

- 悩んでいる頭の中を整理して、自分でできる行動を考える

- 原因に対してとことん追求する

今までの経験から、介護職のストレスの原因が簡単に解決したケースは、ほとんどありません。

なぜなら、原因が他の介護職員や組織であると、自分でコントロールできないからです。

そこでまずできることは、介護職として自分自身の考え方や行動を変えることです。

そのために、行うべき行動を挙げていきます。

解消法4.気持ちを切り替える行動をする(向き合い方・捉え方)

精神が安定している人は、何事も気持ちの切り替えが上手です。

起きてしまったこと、どうしようもないことに、いちいち考え込んだりしません。

それができる人はいいけど、どうしても考え込んでしまう。

そうなんです。

切り替えようとすればするほど、考えてしまいます。

「今、嫌いな人のことを考えるな」

そういわれて、考えなくなった人はいますか?

逆に頭に浮かんできますよね。

気持ちの切り替えは、意識することではできません。

切り替えるための行動が必要です。

ここでは気持ちの切り替えをするために、できる行動を紹介していきます。

まずは寝る

寝ることで頭がすっきりします。

ふて寝でもいいので、寝てスッキリしましょう。

休憩時間で20分ほど仮眠をしたり、疲れている日は、まっすぐに家に帰って食事は簡単にして、何もしないで寝てしまう。

今、寝不足の人がどれくらいいるでしょうか?

令和元年の国民健康・栄養調査結果11において、1日の平均睡眠時間が6時間未

引用元:厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023

満の者の割合は、男性 37.5%、女性 40.6%であり、性・年齢階級別にみると、男性の 30~

50 歳代、女性の 40~50 歳代では4割以上を占めていた。また、令和3年のOECD(経済

協力開発機構)の調査報告 12 でも、日本人の平均睡眠時間は加盟 33 カ国の中で最も短かっ

た。国民一人ひとりの十分な睡眠の確保は重要な健康課題といえる。

このようにそもそも睡眠時間が足りていない人が多いです。

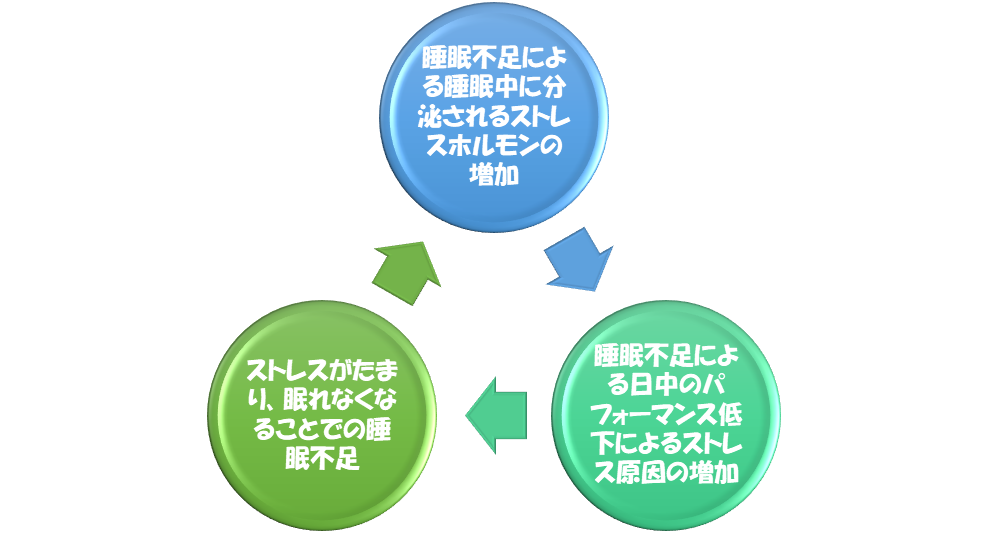

睡眠不足が続くと

このような悪循環にもなります。

ストレスの原因を取り除くためには、まず体調を整えましょう。

そのためには睡眠です。

簡単な作業を中心に仕事をこなす。

すでに自分の中でマニュアル化されている仕事を優先的にこなします。

そう、仕事を「こなす」ことがポイントです。

例えば介護職では、送迎やPCでの入力作業があります。

頭の中がモヤモヤしていても、慣れている仕事は体が勝手に動きます。

単純作業ではないですが、夜勤のオムツ交換なども無心でできる仕事でした。

・無心になれる仕事をすることで、何かに集中する時間を作る

・ストレスの対象から、いったん離れて頭を整理することができる

介護の仕事の中でも、無心になってできるような作業があります。

それを中心に行ってみましょう。

解消法5.とことん紙に書く(向き合い方・解決策)

頭の中がごちゃごちゃになっているときは、整理するために紙に書き出すことが効果的です。

頭を抱えて、「う~ん」と悩んでいるのは実は考えていない状態になります。

それは、考えているフリです。

私も気が付いたら、そうなってしまいます。

でも頭を抱えて考え込んでいると、時間だけが過ぎていくだけです。

そこで、悩みやストレスを感じることを、紙に書いて外に出します。

外に出したら次に、整理してどうしていくまで書き出せるとなお良いです。

まずはまっさらな紙に箇条書きする

枠などがない、真っ白な紙にまずは書き出すことです。

文字の形や文法など関係ありません。

とことん書き出します。

・書くことで、ストレス解消になる

・書くことで、頭の中のものを外に出すことができる

・書くことで、頭の中が可視化できるようになる

このように紙に書き出すだけで、得られる効果は大きいです。

一見、悩み事でいっぱいになっているときは、悩んでいることを全て書き出してみましょう。

書き出すと多くても5~6個くらい、10個以上の悩みなど意外とないです。

まずは悩みごとの棚卸しです。

書いたら整理してみる

書き出したら新しい紙に、整理して書き写してみます。

あるいは書き出した紙を、分別します。

例えば

・分野ごとに分ける

・自分の中の優先順位で分ける

・ストレスの大きい順で分ける

誰も見てません、自分のさじ加減で整理してみてください。

ここまでくると、頭の中が冷静になっています。

もしここで、面倒だと思ったらやめても良いです。

この時点で頭のモヤモヤはなくなっています。

面倒だと思っている時点で、悩んでいたことが実は大したことがないと気付くこともあります。

もっと、具体的に解決したい人は次に進みましょう。

自分なりの解決策を書き出す

最後に自分なりの解決策を書き出してみます。

ちょっとした事でもいいです。

他人が見ているわけではないですから、思いついたことをとことん書いてみましょう。

その中でできる行動が見つかります。

見つからなければ、一日おいてから書き出してみると良いです。

ちなみに私は、ほとんどが対人関係が中心となり、解決策はすべて「気にしない」になりました・・。

意外と自分なりの解決方法は、思いつくものです。

あとは思いついた解決方法を、試すかどうかになります。

解消法6.スマホや本で悩みについて調べる(向き合い方・解決策)

介護の仕事は、同じような悩みを持っている人がたくさんいます。

そのような人たちの成功体験や、失敗体験を知ることで悩んでいることの答えを知ることができます。

悩みに対して、解決策を調べたいときには

・スマホで気軽に調べる

・もっと詳しく調べたいときは、本で調べる

この2つを行います。

思いついたらスマホで調べる

現代は、スマホがあります。

これを利用して、どんなことでも気軽に調べられるようになりました。

ぜひ有効活用しましょう。

・悩んでいることをありのままに検索する

・落ち込んでいることを検索して最後に「なぜ?」を入れる

・なぜ?を繰り返し調べることで悩みの深堀をする

例えば介護職員で、人の悪口ばかりいう人がいることが悩みとします。

「介護職 人の悪口を言う人がいる」

「介護職 人の悪口を言う人 なぜ?」

などを調べます。

そうすると

相手より、自分のほうが優位に立ちたいという “無意識の欲求”が原因

などが検索されます。

そこから

「自分が優位に立ちたい人」

と調べます。

そうすると、優位に立ちたい人の心理や、関わり方などが検索されます。

ポイントは

・悩みごとが起こっている理由(なぜ・WHY?)

・どんな人に起こりやすいか(WHO?)

・それに対する解決方法・対策方法(HOW?)

で検索

他には、単純に落ち込んでいる気持ちをどうにかしたい。

そんなときは、同じ悩みを持っている人のブログを読むと共感できます。

このような行動は、帰りの電車内で時間を作ることができます。

ほんの5~10分くらいでいいので、悩んでいることに対して積極的に検索してみましょう。

本は読むだけでもストレス解消になる

本屋や図書館、あるいはインターネットで、自分の悩みごとに関する本を調べます。

関連する本は、世の中に必ずあります。

そしてできれば、その関連する本を片っ端から読めると理想です。

・自分の考えを肯定してくれる本があると安心する

・新しい考え方を身につけて、物事の見方を変える

・新たな知識が入ると、自分が成長した実感がある

本を読むだけでも、このように気持ちが前向きになります。

考え方や物事の見方が変わると、自分の行動も変わってきます。

自分の行動が変わると、ストレスにも変化が現れます。

まずは少しでも悩みに関係する本を、読んでみましょう。

1冊、まるまる読む必要はありません。

自分なりに、知りたい項目だけを読んでみることです。

「なんかちがうな」

そう思ったら、他の本を読み始めても良いです。

悩みに関係する本を、気軽に読むことを始めてみて下さい。

悩みを調べていくと、徐々に自分や他人を客観視できる

悩みについて正面から調べていくと、自分や他人を冷静に俯瞰することができます。

そうすると、再び同じような体験をしたときにちょっとずつ、冷静になれます。

例えば誰かが攻撃してきた時に、「この人は今、こんな気持ちが奥にあるのかな」といった感じです。

つまり、ちょっと観客になったような気持ちです。

特に自分がネガティブな気持ちになったときには、効果的です。

・自分自身が何に対して、悲しくなるのか

・自分が何に対して怒りを感じるのか

そんなことを調べていくと、どんな時に悩んでしまうのかが、あらかじめわかります。

事前にストレスがたまる状況を予測できると、対策を講じることができますよね。

ぜひ試してみてください。

介護職に役立つストレス解消法:まとめ

ストレスの対処法について述べてきました。

対策は

・逃避すること

・向き合うこと

この相反することを、行っていくことです。

逃避するためには

1.趣味を持つこと

2.体を動かす習慣を持つこと

3.通勤時間を有意義につかうこと

向き合うためにできることは

4.まずは寝ること

5.紙に書き出すこと

6.スマホや本で調べること

日々の仕事で疲れて、何もしたくなることもあります。

家に帰って、無気力な状態になることもあると思います。

お疲れ様です。

これまで伝えてきたすべてを行う必要は、ありません。

少しでも、簡単に行動できる物から始めてみて下さい。

その中で「楽しい」「何かが変わった」そう思えることがあれば幸いです。

それを継続してみましょう。

利用者に対しての具体的なストレス対処法の記事です。

コメント